セカンドオピニオンを求めた理由

一人目の主治医に相談した後、私の中にはある思いが残っていた。

「それでもやっぱり、別の角度からも見てもらいたい」——そんな気持ち。

主治医の先生は、これまで本当に丁寧に検査をしてくれた。 遺伝的な要因の可能性に真剣に向き合ってくれていることにも、私は感謝している。

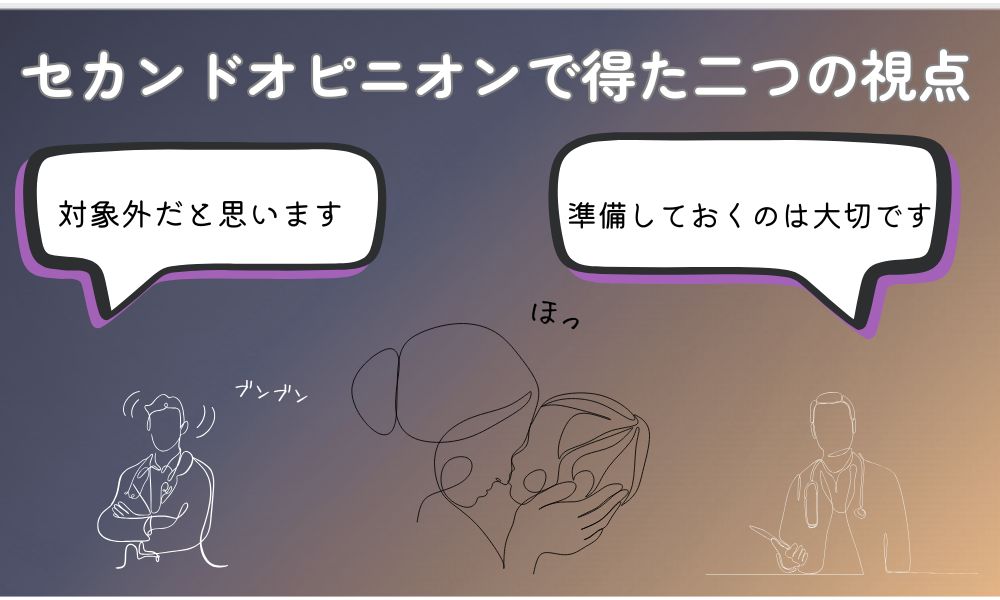

だけど、産科医療補償制度については「対象外だと思う」とはっきり言われてしまった。

それなら、もう一人の主治医にも相談してみよう。それが、もし息子の将来のためになるなら——。

私は思い切って、もう一人の主治医の先生の外来を予約した。

今度こそ、私の想いを伝えたい

一人目の先生には緊張してうまく話せなかった部分もあったから。は緊張してうまく話せなかった部分もあったからです。

二人目の主治医に伝えた具体的な内容

産科医療補償制度について

- 制度の存在を知り、相談したいことがあること

- 対象になるかどうか判断がつかず、確認をお願いしたいこと

出産時の状況について

- 普通分娩で、特に異常はなかったと記憶していること

- しかし、小さなトラブルが出産時にあった可能性も否定できないこと

現在の診断状況について

- 医療的には「○○症候群」といった確定診断名がない状態であること

- 5歳前なのに歩けず、話せない発達状況であること

心情面について

- 「産院を疑うようで申し訳ない」という気持ちを何度も伝えたこと

- 「もし制度の対象でなかったら、忙しい時間を割いてしまって本当に申し訳なく思っている」こと

- 「何も問題がなければそれで構いません」という姿勢

医師による見解の違いを実感した瞬間

先生は話をじっくり聞いてから、こう言った。

「なるほど……お母さんが気になっていること、よくわかりました」

「僕としても、“絶対に脳性まひではない“と断言できるわけではありません」

その言葉に、私は驚いた。でも同時に、ホッとするような、そして救われたような気持ちにもなった。

「将来的に、“脳性まひ“と診断される可能性がゼロではないと考えるなら、今のうちに制度のことを確認しておくのは、大切な準備です。」

そう話す先生の姿に、前向きに制度と向き合ってくれているのを感じた。

医師によって見解が異なることがある——それを実感した瞬間でした。

ここまで来た自分を、少しだけ認めてあげたい

相談を終えて診察室を出たとき、不思議と気持ちは落ち着いていました。

一人目の主治医とは違う見解を聞けたことで、視野が広がったように感じました。

「たしかに今は診断名がないかもしれない。でも、息子の未来のために”準備する”という選択肢は持っていていいんだ」

そんなふうに、自分を少しだけ認められた気がしました。ここまで来るのに、いろんな迷いや葛藤があったけれど、そのひとつひとつが、確かに私を動かしてくれた——そう思ったセカンドオピニオンの面談でした。

親として納得のいく道を探すということ

セカンドオピニオンを求めることで、新たな視点を得ることができました。医師によって見解が異なることもあります。だからこそ、親として納得のいく道を探すことは決して間違いではありません。

息子の未来のために、私はこれからも一歩ずつ前に進んでいこうと思います。